- Accueil »

- Chronologie historique

L'annexion de la Savoie à la France

La Savoie est rattachée à la France

Par décision de l’assemblée des Allobroges, la Savoie vote sont rattachement à la France révolutionnaire. Ce rattachement est ratifié par la Convention le 27 novembre 1792.

Restauration sarde. Régime dit du « Buon Governo »

Suite au Congrès de Vienne, la Savoie est rendue à la dynastie de Savoie. La monarchie absolue est rétablie.

Réformes libérales du royaume de Piémont-Sardaigne

En octobre et en décembre, le roi Charles-Albert, devant la poussée des revendications libérales dans les Etats d’Italie et en Piémont, concède les premières libertés.

Promesse d’une constitution

Devant la permanence de l’agitation, et par crainte d’une révolution, Charles-Albert promet une constitution. Elle est promulguée le 4 mars 1848. Les libertés fondamentales sont garanties et la vie politique fait son apparition. Un parlement est élu au suffrage censitaire (2 à 3 % de la population).

Proclamation de la République en France

Guerre entre le Piémont et l’Autriche

Charles-Albert déclare la guerre à l’Autriche le 23 mars 1848. Il compte venir en aide aux Lombards soulevés contre la domination autrichienne et fonder un royaume de Haute-Italie. Les armées piémontaises sont contraintes de signer un armistice (dit de Vigevano) le 9 août.

Affaires de Voraces

Des ouvriers venus de France tentent de proclamer la république en Savoie et espèrent l’annexion à la France. C’est un fiasco complet.

Nouvelle campagne contre l’Autriche

Le Piémont relance les hostilités et essuie une défaite cuisante : la guerre n’a duré qu’une semaine et se solde par la défaite de Custozza. Le rêve d’une Italie unifiée sous le sceptre de la dynastie de Savoie s’éloigne. Charles-Albert abdique. Son fils, Victor-Emmanuel (II), lui succède. Le nouveau roi garantit que les libertés concédées en 1848 seront maintenues comme base du régime.

Coup d’Etat de Louis-Napoléon

Louis-Napoléon met fin à la Seconde République. La France n’incarne plus la révolution et les libertés en Europe. En décembre 1852, par plébiscite, l’Empire est rétabli.

Cavour est président du Conseil

Jouant un rôle important depuis 1850 (notamment comme ministre des Finances), Cavour accède aux fonctions de chef de gouvernement, qu’il ne quittera quasiment plus jusqu’en 1861. Sa politique suit avec obstination deux directions : la modernisation économique et l’unité italienne.

Lois Rattazzi

Représentant de la gauche, Rattazzi fait passer des lois vivement anticléricales (qui visent notamment les ordres et congrégations religieuses). Ces lois sont fort mal reçues en Savoie.

Congrès de Paris – Guerre de Crimée

En 1855, le Piémont a participé aux côtés de la France et du Royaume-Uni à la guerre de Crimée contre les prétentions méditerranéennes de la Russie.

Ouverture de la ligne de chemin de fer entre Aix et Saint-Jean-de-Maurienne

Inauguration de la percée du tunnel ferroviaire du Mont-Cenis

Attentat d’Orsini

Un patriote italien attente à la vie de Napoléon III, lui reprochant de n’avoir pas tenu les engagements de la France à l’égard des « nationalités », en l’occurrence de la cause des patriotes italiens. L’imprévisible empereur va réorienter sa politique et s’intéresser davantage à la « question italienne ». C’est un tournant de la politique internationale.

Entrevue de Plombières

Conséquence directe de l’attentat d’Orsini, Cavour rencontre secrètement Napoléon III dans la station thermale des Vosges. L’Empereur promet assistance militaire au Piémont en cas de guerre (défensive) contre l’Autriche. En échange, Cavour promet la cession de la Savoie à la France. La question du comté de Nice est différée.

Ultimatum de l’Autriche au Piémont

Les troupes françaises traversent la Savoie

Campagne militaire victorieuse du Piémont et de la France

Sous le commandement militaire français, les Autrichiens sont battus (Montebello, Palestro, Magenta, Solferino) et chassés en partie de l’Italie du nord. Napoléon III signe néanmoins un armistice avant l’aboutissement total de la campagne militaire : c’est la paix de Villafranca, le 11 juillet 1859. N’ayant pas rempli l’intégralité de son contrat, Napoléon III n’est pas en mesure de réclamer la Savoie.

L’entrée en guerre du Piémont entraîne des agitations révolutionnaires dans les autres Etats italiens où il apparaît un mouvement en faveur du rattachement au royaume du Piémont. Ce mouvement d’opinion relance les tractations entre Cavour et Napoléon III, dont le consentement est indispensable : le processus de rattachement implique la marche vers l’unité de la péninsule et la remise en cause de l’ordre international.

En Savoie, le débat sur l’Annexion à la France prend un caractère public par le biais de brochures et d’articles de presse. Les conservateurs, déçus par la politique piémontaise et redoutant l’isolement de la Savoie au sein d’une Italie unifiée, plaident pour le rattachement à la France. En faveur de cette option, joue l’attitude conciliante de Napoléon III à l’égard du clergé français, tandis que le Piémont persévère dans sa politique de sécularisation. On attend aussi de l’intégration à la France une plus grande prospérité économique.

La question de l’annexion se polarise autour de la question de la Savoie du Nord et l’éventualité de son rattachement à la Suisse. Les annexionnistes refusent le « démembrement » de la Savoie et mènent une active campagne d’opinion (avec l’appui de la France).

Intenses tractations diplomatiques. Une délégation des Savoyards favorable au rattachement est reçue aux Tuileries. Au fond, le principe de la cession de la Savoie est acquis, mais les formes restent à préciser : les modalités du transfert (vote ou non) et la question de la Savoie du Nord plutôt favorable à un rapprochement avec Genève.

Par plébiscite, l’Emilie et la Toscane sont rattachées au Piémont. L’unité italienne est en marche.

Traité de cession de la Savoie et du comté de Nice à la France

Victor-Emmanuel II « consent à la réunion de la Savoie et de Nice […], étant entendu que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations. » En échange, Napoléon III appuie le processus d’unification des Etats italiens sous l’égide du Piémont.

Victor-Emmanuel délie ses sujets savoyards de leur serment de fidélité

Plébiscite dans le comté de Nice

25 743 « oui » - 160 « non » - 30 712 inscrits

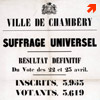

Plébiscite en Savoie

130 533 « oui » (ou « oui et zone », pour la Savoie du nord favorable à des liens économiques avec Genève) – 130 839 exprimés – 135 449 inscrits

Expédition des Mille

A l’appel des patriotes siciliens insurgés, Garibaldi, à la tête de volontaires, conquiert militairement l’île et en septembre 1860, poursuivant l’offensive, Garibaldi s’empare de Naples au nom de Victor-Emmanuel : l’Italie du sud est conquise. Mais Garibaldi, de tendance républicaine, n’inspire guère confiance : les troupes piémontaises marchent vers la Sicile, annexant au passage les Marches et l’Ombrie.

La Savoie est officiellement remise à la France

Cérémonies de passations de pouvoirs.